On dirait un “petits chevaux”… mais sous stéroïdes stratégiques. Au Tock (ou Toc), le dé a disparu ; à sa place, un jeu de cartes qui décide de vos sorties, de vos accélérations et de vos coups tordus. Résultat : on ne “subit” plus la chance, on l’orchestre. L’As vous fait sortir, le 7 se fractionne en mini-mouvements, le Valet échange vos billes avec celles d’un adversaire — et soudain, votre salon devient un petit amphithéâtre de tactique, de bluff et d’exclamations.

Le Tock a cette double vie délicieuse : familial autour d’un café, compétitif dès qu’on le joue en équipes. D’où vient ce jeu, comment se joue-t-il exactement, et surtout comment briller dès la première soirée ? Attachez vos ceintures : vous allez (re)découvrir un classique qui n’a pas fini de faire parler la table.

Panorama express : qu’est-ce que le Tock aujourd’hui ?

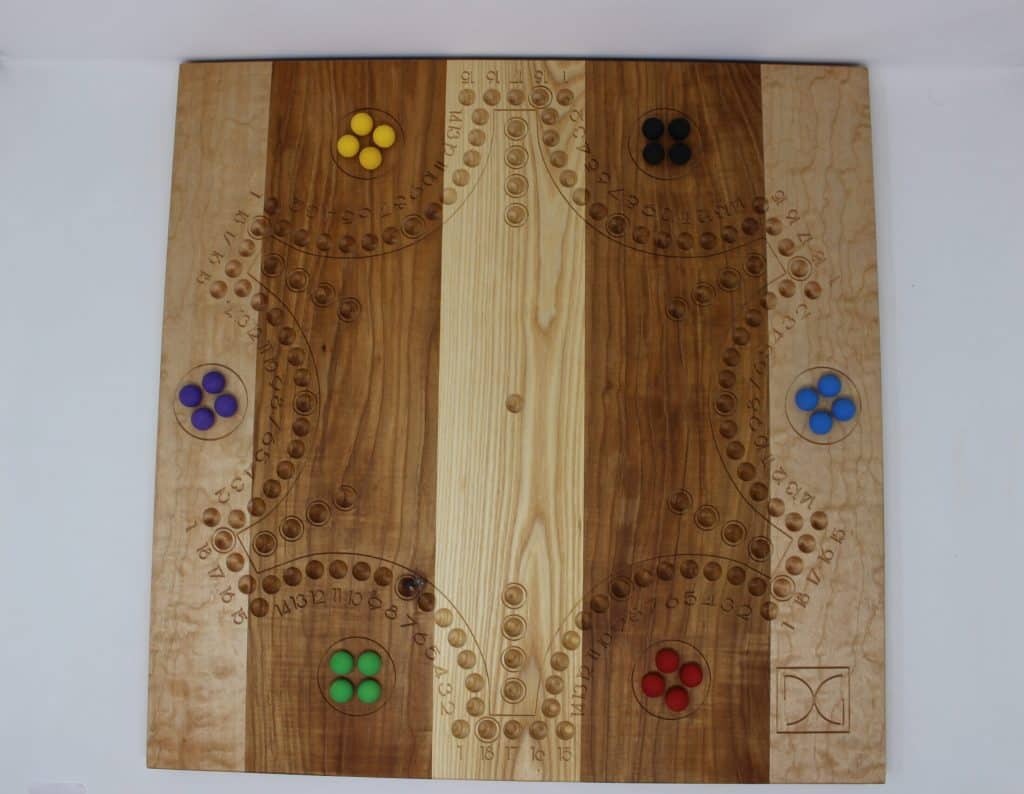

Le Tock appartient à la grande famille des jeux de course sur plateau en croix et cercle — pensez aux cousins Pachisi, Ludo, Sorry! — mais avec une différence qui change tout : on joue avec des cartes et non avec un dé. Chaque joueur contrôle généralement quatre billes (ou pions) qu’il doit faire sortir de sa base, parcourir un anneau commun, puis rentrer “au ciel” (sa maison).

L’objectif est d’être le premier à rentrer ses quatre billes ; en format par équipes (le plus savoureux), c’est le binôme qui doit accomplir l’objectif collectif, main dans la main — ou presque, car on ne peut pas tout dire à son partenaire…

Concrètement, la plupart des plateaux proposent de 2 à 4 joueurs, mais des variantes artisanales ou modernes poussent à 6 ou 8 joueurs via des plateaux modulaires. Le rythme de partie, lui, est étonnamment soutenu : à quatre, comptez 30 à 45 minutes quand tout le monde connaît déjà les cartes clés — une durée parfaite pour “une revanche” (puis une belle de nulle part).

Ce qui fait la saveur du Tock, c’est cette sensation d’agence : vos cartes vous autorisent des trajectoires, des blocages, des sauvetages in extremis. On avance, on “mange”, on protège, on tempère. Et plus la table s’aguerrit, plus les séquences deviennent lisibles et jubilatoires.

Quelles sont les règles du jeu de Tock ? (matériel, distribution, pouvoirs des cartes)

Le matériel est minimaliste : un plateau (souvent en bois), un jeu de 52 cartes (parfois 54 avec jokers selon les écoles), et quatre billes par joueur. On distribue classiquement en manches : une première donne de 5 cartes par joueur, puis deux tours de 4 cartes (schéma 5/4/4). Chaque carte jouée permet un déplacement ou un effet :

- As (et parfois Roi selon variantes) : sortie d’une bille de la base sur la case de départ, ou déplacement de 1.

- 4 : recule de 4 (formidable pour “rentrer” quand on est en approche).

- 7 : bijou stratégique ; on peut fractionner le mouvement en plusieurs segments (par ex. 3+2+2) répartis entre vos billes.

- 10 : avance de 10, ou — selon les tables — “saute tour” (on l’utilise pour stopper un adversaire quand la règle maison l’autorise).

- Valet : échange la position d’une de vos billes avec une bille adverse (souvent l’action la plus spectaculaire du jeu).

- Joker (si présent) : effet puissant, souvent “avance à loisir” ou “carte wild”.

Le but : faire un tour complet puis glisser dans votre “couloir” de maison avec un compte exact, à la façon d’un casse-tête de stationnement. Les captures (ou “manger”) se font par contact : si vous atterrissez sur une bille adverse, vous la renvoyez en base ; si c’est la bille d’un partenaire (en format équipe), on se respecte, évidemment. Une fois vos quatre billes rentrées, vous continuez à jouer vos cartes au service du partenaire : c’est l’un des grands plaisirs du Tock, passer du “moi” au “nous”.

Détail qui pimente la soirée : de nombreuses tables échangent une carte avec leur partenaire avant la première main, créant une entente silencieuse et des clins d’œil éloquents… que les adversaires apprennent très vite à décoder.

Quelle est l’origine du jeu de Tock ?

L’arbre généalogique du Tock ne se laisse pas enfermer dans une seule boîte. On s’accorde à le relier, par sa structure de parcours, à la tradition Pachisi (Inde, puis monde anglophone via Ludo et Sorry!). Mais sa grande singularité — le fait de jouer aux cartes — nourrit une hypothèse fréquente : le Tock se serait développé et transmis en Nouvelle-France / Québec, avant de refluer vers la France où il circule sous les noms “Toc” ou “Tock” avec une constellation de règles “maison”.

Les origines exactes demeurent floues (comme souvent avec les jeux populaires), et c’est précisément ce flou qui fait son charme : pas un produit marketé d’en haut, mais un patrimoine ludique qui a voyagé dans des familles, des cafés, des clubs.

Ce qui est sûr, c’est que le Tock partage avec ses cousins de course la dramaturgie de la “boucle et de la rentrée”, mais qu’il offre une tactique de main introuvable au dé. L’évolution récente a vu fleurir des versions “cousines” plus standardisées (DOG en Allemagne/Scandinavie, TAC, etc.), tandis que les plateaux artisanaux et les associations perpétuent des écoles locales.

On tient là une belle leçon d’histoire culturelle : le même squelette de jeu peut inspirer, selon les rives, des styles très différents — de la convivialité bon enfant à la joute méthodique.

Pourquoi ça marche

Le Tock réussit un numéro d’équilibriste entre hasard et décision. Le hasard distribue les mains, mais l’art est dans la gestion : prioriser la sortie (As/Roi), ne pas gâcher un 7, préparer un Valet au moment opportun, accepter de reculer avec un 4 pour mieux rentrer.

On apprend vite à lire le plateau comme un réseau de menaces et d’opportunités : combien de cases me séparent d’une prise ? Est-ce que je “laisse traîner” une bille pour occuper une case clé ? Puis-je ouvrir une brèche pour le partenaire sans me mettre à nu ?

En équipe, la tension devient une joie partagée. Le simple échange initial d’une carte crée des stratégies tacites : si je vous passe un As, vous comprenez que je m’occupe de la sortie pendant que vous sécurisez le milieu de parcours ; si je garde mes 7, vous devinez que je vise la rentrée double à court terme.

Et ces peaux de banane qu’on jette (gentiment) aux adversaires — un Valet bien senti, un 10 qui casse leur tempo — donnent naissance à des rituels de table, des running gags, bref, à cette culture maison qui fait qu’on se souvient d’une partie des mois plus tard.

Variantes & écoles : Pourquoi chacun a sa règle ?

Si vous cherchez “la” règle universelle, vous allez soupirer. Le Tock vit de ses écosystèmes : règles québécoises associatives (souvent très structurées), règles familiales en France (souvent héritées d’un voisin, d’un oncle, d’un plateau gravé à la main), et versions éditées modernes.

Les différences portent sur des points bien précis : Joker présent ou non, 10 qui “fait passer le tour” (ou pas), cases “safe” (inattaquables) autour des départs, ordre des donnes (5/4/4 vs 6/5/4, etc.). Résultat : deux tables Tock peuvent jouer la même soirée avec des sensations assez différentes.

Parmi les cousins : DOG, très implanté en Europe centrale et du Nord, transpose la logique Tock avec un cahier de règles plus uniformisé et des plateaux extensibles (4, 6, 8 joueurs) ; TAC pousse l’esthétique et ajoute des modules de jeu qui enrichissent la lecture des cartes.

Faut-il choisir un camp ? Pas forcément. Beaucoup de joueurs alternent selon l’humeur : Tock pour la saveur artisanale et la négociation “à la voix”, DOG/TAC pour une expérience plus codifiée quand on mixe des tables de régions différentes. Moralité : avant de mélanger, prenez toujours 3 minutes pour fixer les règles ensemble — c’est le meilleur investissement de la soirée.

Bien débuter : set-up idéal, erreurs fréquentes, et mini-tactiques

Commençons simple et efficace. À quatre, placez-vous en équipes en croix (partenaires en face). Adoptez la distribution 5/4/4 et l’échange d’une carte avec votre partenaire avant la première main. Vos priorités en trois points :

- Sortir vite : l’As (ou le Roi selon votre table) est précieux. Ne le dilapidez pas si vous pouvez l’optimiser (sortir + avancer d’1 au tour suivant).

- Protéger une bille d’écran : avoir une bille “tampon” en milieu de parcours empêche des Valets trop destructeurs et sert de base pour fractionner un 7.

- Garder un 7 “propre” pour la rentrée : deux micros-avances bien comptées valent mieux qu’une chevauchée héroïque qui vous laisse à portée d’une capture.

Les erreurs classiques ? Gâcher un 7 en déplacement unique, sous-estimer la valeur du Valet (qui peut renverser une fin de manche), négliger la synchronisation d’équipe (jouer son propre jeu alors que le partenaire est à deux pas du ciel). Côté tempo, essayez la règle maison suivante : “chaque carte doit servir un objectif (sortie, menace, écran, rentrée)”. Dès qu’une carte ne sert aucun de ces quatre verbes, demandez-vous si vous ne pouvez pas mieux faire, quitte à reculer avec un 4 pour préparer le coup d’après.

Envie d’un mini-kit “gain rapide” pour votre première soirée ? Retenez ces trois séquences illustratives :

- Le 4 qui sauve : vous êtes à 4 cases de l’entrée du couloir maison ? Reculez avec un 4 au tour précédent pour vous réaligner sur un 7 fractionné (3+4) au tour d’après. Ce “pas de côté” surprend souvent.

- Le Valet chirurgien : échangez une bille mal placée contre une bille adverse à portée de capture de votre partenaire. Vous créez un double effet : menace immédiate et libération de votre trajectoire.

- Le 7 caméléon : fractionnez (2+2+3) pour rentrer et replacer une bille-écran sur une case stratégique. C’est la carte qui convertit le “juste bien” en “très bien”.

Finalement, le Tock n’est pas qu’un jeu de parcours ; c’est une petite école de décision. Il oblige à penser court terme (ma carte, ici et maintenant) et moyen terme (mon couloir, mon écran, la main du partenaire). Il vous apprend à perdre élégamment — oui, ce Valet adverse vous renvoie en base, et alors ? — et à gagner modestement, parce qu’une victoire au Tock n’est presque jamais l’affaire d’un seul coup, mais la suite logique d’options raisonnables et de deux ou trois éclairs bien placés.

Voilà pourquoi il s’installe durablement sur les tables : on rit, on ruse, on râle, puis on remet ça. Et la meilleure phrase pour clore une partie reste sans doute la plus simple:“On en refait une ?”